- このような歯並びのお悩みはありませんか?

- 歯並びの種類

- 正しい歯並び(正常咬合)

- 前歯が出ている・出っ歯(上顎前突)

- 歯のデコボコが気になる(叢生)

- 受け口・しゃくれ(下顎前突)

- すきっ歯(空隙歯列)

- 歯が閉じない(開咬)

- 噛み合わせが深い(過蓋咬合)

- 嚙み合わせが逆(交叉咬合)

- 口ゴボ(歯性上下顎前突)

- その他の悪い歯並び

- 悪い歯並びを放置しておくと・・・

このような歯並びのお悩みはありませんか?

- 歯並びがデコボコになっている

- 歯と歯の間に隙間が空いてしまっている

- 口元が前にでてしまっている

- 上の歯がかなり前に出てしまっている

- 下の歯が上の歯より前に出てしまっている

- 咬んだ時に下の歯が見えない

- 咬んだ時に前歯が当たらない

- 奥歯が横にずれてしまっている

- 歯がなかなか生えてこない

歯並びの種類

正しい歯並び(正常咬合)

正しい歯並び、良い歯並びと言われ、矯正治療の目指すべきゴールとも言えるのがこの「正常咬合」です。現代の日本人では生まれつき正常咬合という人はかなり稀です。歯並びにでこぼこしたところがなく、全体的にかみ合わせも均等という状態で、見た目も良く笑顔が美しい歯並びです。

正しい歯並び、良い歯並びと言われ、矯正治療の目指すべきゴールとも言えるのがこの「正常咬合」です。現代の日本人では生まれつき正常咬合という人はかなり稀です。歯並びにでこぼこしたところがなく、全体的にかみ合わせも均等という状態で、見た目も良く笑顔が美しい歯並びです。

また、正常咬合は歯磨きもしやすくなるため、むし歯や歯周病になるリスクも低くなります。

咬み合わせが良いと歯1本1本にかかる負担が減るため、歯の寿命が長くなります。

前歯が出ている・出っ歯(上顎前突)

前後の問題

上顎前突とは、一般的に「出っ歯」と呼ばれる状態を指します。

上顎前突とは、一般的に「出っ歯」と呼ばれる状態を指します。

これは、下の前歯よりも上の前歯が大きく前に出ている状態で、次のような症状がみられます。

- 口が閉じにくい

- 口を閉じても上唇が前に出る

- 笑うと上の前歯が目立つ

- 前歯が出ているためぶつけやすい

- 前歯がうまく咬み合わず、奥歯に余計な負担がかかる

上顎前突には以下の3種類の原因が考えられ、それぞれに応じた治療法が選択されます。

- 骨格性上顎前突:骨格的に上顎が前に出ている状態

- 下顎後退を伴う骨格性上顎前突:骨格的に下顎が後ろに下がっている状態

- 歯性上顎前突:骨格は正常であるものの、歯の位置がずれて出っ歯になっている状態

歯のデコボコが気になる(叢生)

スペースの問題(歯の大きさ>顎の大きさ)

叢生とは、「八重歯」「乱杭歯」「鬼っ歯」とも呼ばれる歯並びのことです。これは、歯の大きさと顎の大きさのバランスが悪いために、すべての歯がきれいに並びきらず、デコボコしてしまう状態を指します。歯並びが気になる患者様の中で、最も多いケースがこの叢生です。

叢生とは、「八重歯」「乱杭歯」「鬼っ歯」とも呼ばれる歯並びのことです。これは、歯の大きさと顎の大きさのバランスが悪いために、すべての歯がきれいに並びきらず、デコボコしてしまう状態を指します。歯並びが気になる患者様の中で、最も多いケースがこの叢生です。

主な症状として、以下のような問題が挙げられます。

- 見た目が気になる

- 噛み合わせがずれる

- 歯磨きがしにくい

- 口内炎ができやすい

叢生の治療では、歯が正しく並ぶためのスペースを確保する必要があります。そのため、顎を拡げる治療や、場合によっては歯を抜く治療が行われます。

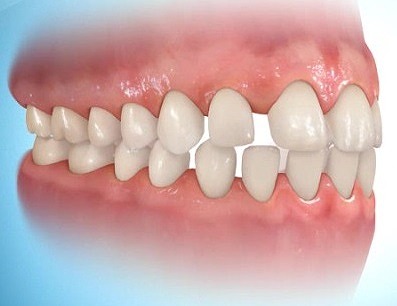

受け口・しゃくれ(下顎前突)

前後の問題

下顎前突とは、「受け口」や「しゃくれ」とも呼ばれる状態を指します。これは、上の歯よりも下の歯が前に出てしまうことで、口を閉じると下唇が前に突き出る特徴があります。また、下顎前突では舌の癖(悪習癖)が見られることが多く、滑舌が悪いと感じるケースも少なくありません。さらに、前歯が正しく咬み合わないため、奥歯に余計な負担がかかり続けることになります。

下顎前突とは、「受け口」や「しゃくれ」とも呼ばれる状態を指します。これは、上の歯よりも下の歯が前に出てしまうことで、口を閉じると下唇が前に突き出る特徴があります。また、下顎前突では舌の癖(悪習癖)が見られることが多く、滑舌が悪いと感じるケースも少なくありません。さらに、前歯が正しく咬み合わないため、奥歯に余計な負担がかかり続けることになります。

下顎前突には以下の4種類の原因が考えられ、それぞれに応じた治療法が必要です。

- 骨格性下顎前突:骨格的に下顎が前に出ている状態

- 上顎後退を伴う骨格性下顎前突:骨格的に上顎が後ろに下がっている状態

- 歯性下顎前突:骨格は正常だが、歯の位置がずれて受け口になっている状態

- 機能性反対咬合:前歯の先端がぶつかり、下顎を前に出さないと咬むことができない状態

すきっ歯(空隙歯列)

スペースの問題(顎の大きさ>歯の大きさ)

空隙歯列とは、いわゆる「すきっ歯」と呼ばれる歯並びのことです。これは、歯の大きさと顎の大きさのバランスが合わないために、歯と歯の間に隙間ができる状態を指します。特に、前歯の中央に隙間ができる場合を正中離開と呼びます。

空隙歯列とは、いわゆる「すきっ歯」と呼ばれる歯並びのことです。これは、歯の大きさと顎の大きさのバランスが合わないために、歯と歯の間に隙間ができる状態を指します。特に、前歯の中央に隙間ができる場合を正中離開と呼びます。

空隙歯列では、以下のような症状が見られることがあります。

- 歯と歯の間に食べ物が挟まりやすい

- 歯磨きがしにくい

- 舌の癖(悪習癖)を伴うことが多い

治療では、空いている隙間を閉じるための矯正やその他の方法を用いて改善を図ります。

前歯が咬み合わない(開咬)

上下の問題

開咬は咬んだ時、上下の前歯が当たらずに隙間が空いてしまっているという状態です。とても咬み合わせが悪く、奥歯に非常に負担がかかっています。前歯をより生やすか、奥歯を沈めて治療します。

開咬は咬んだ時、上下の前歯が当たらずに隙間が空いてしまっているという状態です。とても咬み合わせが悪く、奥歯に非常に負担がかかっています。前歯をより生やすか、奥歯を沈めて治療します。

また、舌の悪癖を伴うため、舌のトレーニングも行います。開咬はリバウンドの起こりやすい歯並びなので、しっかりと舌のトレーニングを行うことが大切です。

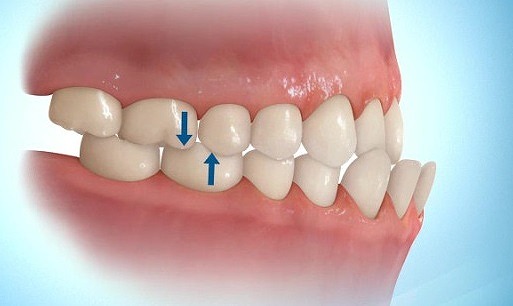

咬み合わせが深い(過蓋咬合)

上下の問題

過蓋咬合は咬み合わせが深く、上の前歯が下の前歯に覆いかぶさるようになり下の歯が見えにくくなってしまっている状態です。見た目では気付かないものの、過蓋咬合では奥歯しか咬み合っていない状態になっているため、奥歯に負担が集中してしまいます。

過蓋咬合は咬み合わせが深く、上の前歯が下の前歯に覆いかぶさるようになり下の歯が見えにくくなってしまっている状態です。見た目では気付かないものの、過蓋咬合では奥歯しか咬み合っていない状態になっているため、奥歯に負担が集中してしまいます。

更に、顎を動かそうとした時に前歯がひっかかるので顎の関節にも負担がかかります。

前歯を沈める、奥歯をより生やすなどの治療を行っていきます。

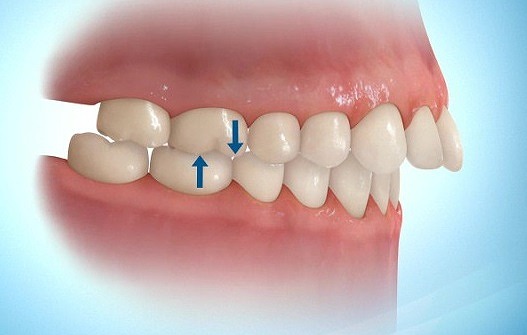

咬み合わせが横にずれている(交叉咬合)

側方の問題

交叉咬合は咬み合わせが横にずれてしまい、上下が逆になっている状態のことです。

交叉咬合は咬み合わせが横にずれてしまい、上下が逆になっている状態のことです。

見た目にはわかりにくいものの、咬み合わせが悪いので治療する必要があります。全体的にずれているケース、一部だけずれているケースがあります。歯を内側、もしくは外側に動かして治療を行います。

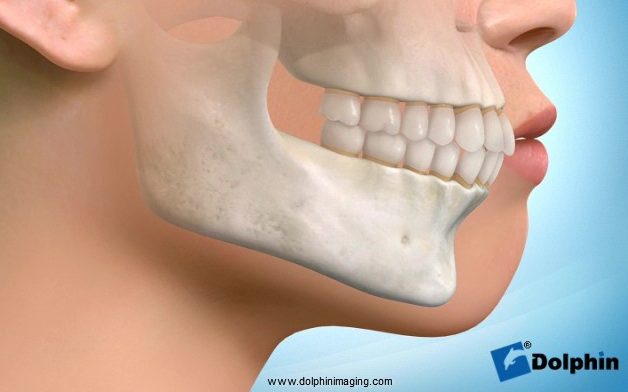

口ゴボ(歯性上下顎前突)

スペースの問題(歯の大きさ=顎の大きさ)

歯性上下顎前突とは、上下の前歯が前方に突き出し、口元全体が前に突き出したような状態を指します。この歯並びは、見た目では歯並びが良いと誤解されることがありますが、以下のような問題が生じます。

歯性上下顎前突とは、上下の前歯が前方に突き出し、口元全体が前に突き出したような状態を指します。この歯並びは、見た目では歯並びが良いと誤解されることがありますが、以下のような問題が生じます。

- 口を閉じにくい:リラックスした状態で口を閉じることが難しく、無理に閉じようとすると顎の先にシワが寄ります。

- 口呼吸になりやすい:口が閉じにくいため、自然と口呼吸が習慣化してしまうことがあります。

- 横顔の口元が目立つ:前歯が突き出していることで横顔の印象が悪くなる場合があります。

治療では、前方に出てしまった歯を正しい位置に後退させるため、歯を抜く方法を用いることが一般的です。

その他の悪い歯並び

萌出遅延

萌出遅延とは、歯が生えてくるのが通常より遅い状態を指します。一般的には、反対側の同じ歯が生えてから半年以上経過しても生えてこない場合、何らかの原因で歯の萌出が遅れていると考えられます。このような場合、まずはレントゲンを撮影して原因を確認し、適切な治療を行います。ただ生えてくるのが遅いだけであればそのままにしておけば自然に生えてきます。

先天欠如

永久歯は親知らずを除くと全部で28本ありますが、生まれつき歯が欠損していることがあります。これを先天欠如といいます。先天欠如は約10人に1人の割合で見られ、以下のようなケースで気づかれることが多いです。

先天欠如の場合、欠損部分のスペースを矯正治療で閉じる方法がありますが、歯の本数を合わせるために他の部位の歯を抜く可能性が高いです。

また、乳歯をできるだけ長く維持して使い続けることもできますが、乳歯は自然に抜けてしまう歯なのでいつか無くなってしまい、欠損部に歯を補綴しなければならない可能性があります。

- 乳歯がなかなか抜けない。

- 乳歯が抜けたのに永久歯が生えてこない。

埋伏歯

埋伏歯とは、何らかの原因で正常に生えてくることができず、骨の中に埋まってしまった永久歯を指します。特に前歯や犬歯に多く見られます。埋伏歯は、永久歯が生えてこないことから萌出遅延と混同されることもありますが、原因と対策が異なります。

埋伏歯とは、何らかの原因で正常に生えてくることができず、骨の中に埋まってしまった永久歯を指します。特に前歯や犬歯に多く見られます。埋伏歯は、永久歯が生えてこないことから萌出遅延と混同されることもありますが、原因と対策が異なります。

放置すると隣接する歯に悪影響を及ぼし、歯根吸収や歯の損傷を引き起こす可能性があります。そのため、矯正治療を通じて正しい位置に導いてあげる必要があります。

悪い歯並びを放置しておくと・・・

見た目が気になる、前歯が出ていたり歯並びがガタガタだと、口を開けて笑うのが恥ずかしいと感じる方も多いかと思います。話すときに口元に手を当ててしまったり、人と一緒に食事をすることが憂鬱になるなど、心理的な負担を抱えることも少なくありません。

見た目が気になる、前歯が出ていたり歯並びがガタガタだと、口を開けて笑うのが恥ずかしいと感じる方も多いかと思います。話すときに口元に手を当ててしまったり、人と一緒に食事をすることが憂鬱になるなど、心理的な負担を抱えることも少なくありません。

また、正しく咬むことで発達すると言われている顎の骨や顔の筋肉が、不正咬合によって十分に発達しないケースがあります。その結果、顎が未発達になったり、顔が歪んでしまうこともあるため、特に成長期のお子様には注意が必要です。

さらに、むし歯や歯周病になりやすくなるリスクも考えられます。歯が重なっている、凸凹していると、どれだけ丁寧に磨いても隅々まできれいにするのが難しく、食べかすや汚れが溜まりやすくなってしまいます。その結果、むし歯や歯周病を引き起こす可能性が高まります。また、歯並びや咬み合わせが悪いと食べ物をしっかり噛むことができず、丸飲みする癖がつくことがあります。これにより消化に負担をかけ、胃腸のトラブルの原因にもなり得ます。

発音にも影響が出ることがあります。咬み合わせの状態によっては発音がしづらくなり、正しく話しているつもりでも周囲には聞き取りにくかったり、誤解されることがあるかもしれません。